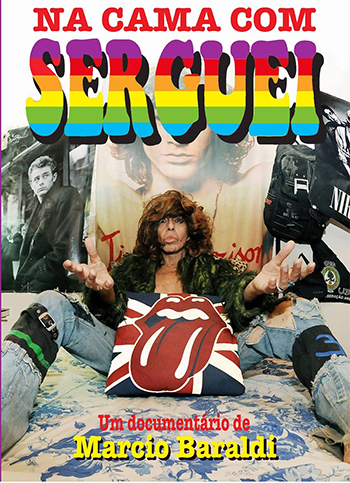

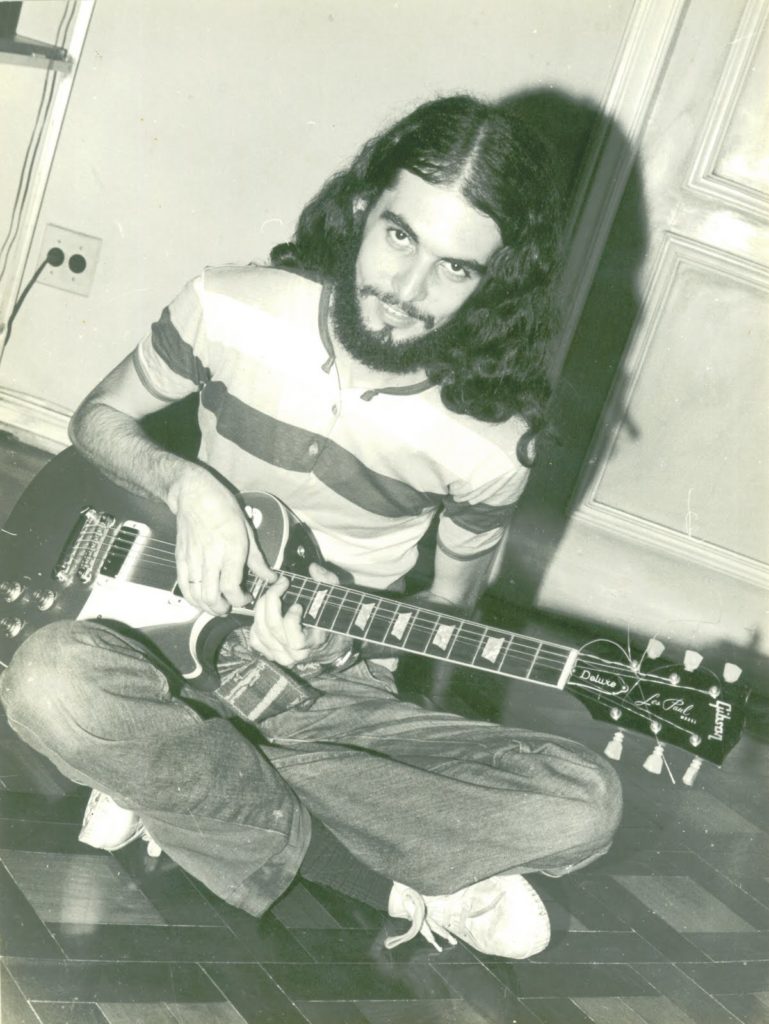

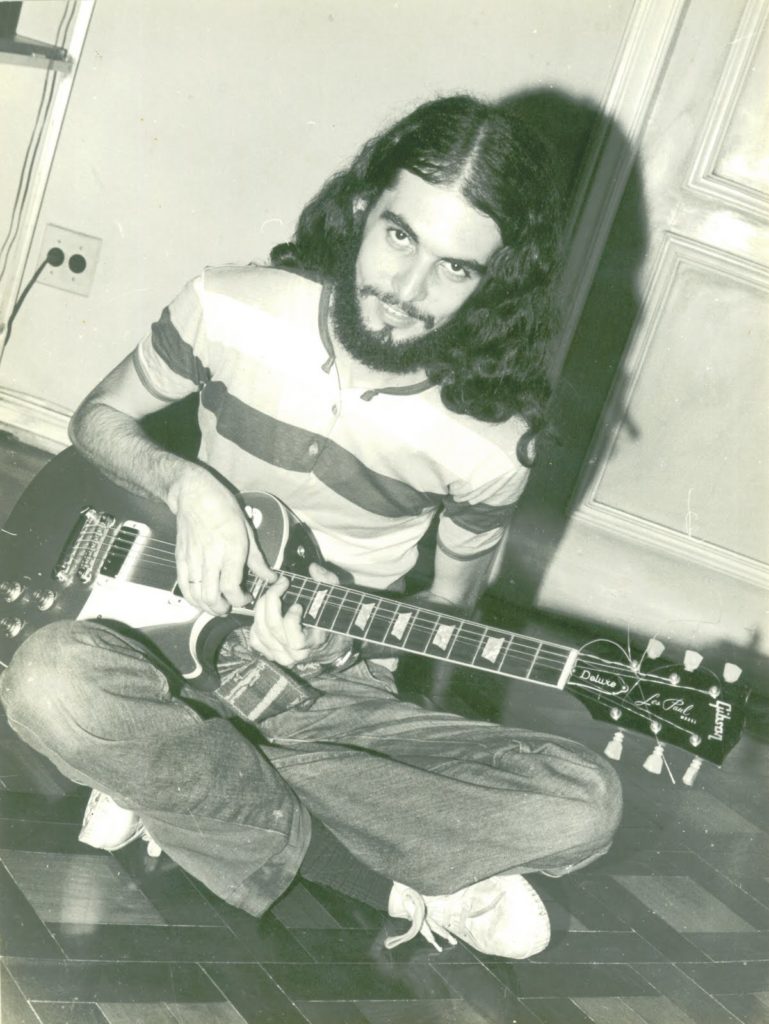

Entrevista conduzida por Carlos Lopes / Fotografias de Marcelo Pereira.

(Observação: esta entrevista foi realizada em 2006 na residência de Daniel Cardona, o guitarrista do Módulo 1000 no Rio de Janeiro. Em 2015 soube do seu falecimento. Ao resgatar esta entrevista, presto uma homenagem ao artista e ao mesmo tempo, luto para que a memória nacional não se perca.)

Daniel Cardona Romani é um sujeito sentimental. Além de ser colecionista e professor de guitarra, é amigo de pequenos animais. E flamenguista fanático. Daniel foi o fundador da banda carioca Módulo 1000, que em 1971, gravou o primeiro disco de rock pesado brasileiro, o “Não Fale com Paredes”, trabalho esse que carrega consigo toda uma lenda, que só vem aumentando através das décadas (fora a capa tripla!). A boa nova é que Cardona ou o Módulo, ou o Módulo-Cardona preparam um novo álbum chamado “The Four Walls”. De cara, Daniel contou uma história que somatiza o próprio rock, que nasce e renasce das cinzas a cada momento:

– Fui dar uma aula de guitarra para um executivo, que estava triste. Por quê?, perguntei. Ele disse que um amigo tinha falecido. Quando ele falou o nome, eu gelei: Bené Nacif Gomes foi o primeiro baixista com quem eu toquei! Éramos dois meninos quando começamos e nunca mais nos vimos. E imagine, recebi a notícia do passamento dessa forma tão estranha. Por isso sempre digo: deixem a gente se divertir enquanto é tempo, se eu estou gravando um disco novo do Módulo, se a Bolha está voltando, o que importa é que estamos fazendo isso agora, enquanto estamos aqui. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada!

(Obs: por absoluta falta de espaço, essa entrevista está absolutamente resumida. E as histórias que ficaram de fora, absolutamente saborosas, merecem o merecido destaque em algum novo local no tempo e espaço)

A Descoberta

– Comecei a tocar guitarra porque meu pai tocava violão, Daniel relembra, mas era só samba, canções do Francisco Alves, Chico Viola, achava legal, mas eu não tinha muita vivência com aquilo. Quando descobri o programa “Hoje é Dia de Rock” do Jair de Taumaturgo, com um rádio ruim que não tinha antena, escutei Bill Halley, Cliff Richards, Elvis Presley, Neil Sedaka, aí eu achei que isso era o barato! Eu gostava muito de Little Richard. Nós não tínhamos imagens, não tínhamos como ver nada! As primeiras revistinhas importadas que começaram a chegar aqui, a Sixteen e a Teenset, ali você via os Monkees, os Beatles, o Dave Clark 5, os Hollies etc. Parece ridículo, mas só agora em 2006 eu fui ver imagens do Peter Gabriel (Genesis) com aquela cabeça meio de polígono vermelha! Eu gosto dessas coisas, sempre gostei.

Você tinha como diferenciar banda genuína da fabricada?

– Não tinha como, não havia esse sentimento crítico. O som sim, tocava alto. Tanto é que eu gostava das baladas de Paul Anka como “Diana”! Mas eu sempre gostei de associar visual com música, a questão da estética de palco. Engraçado… Você fazer coisa sem referência. Foi com essa intenção que o Módulo 1000 fez o show “Aberto Para Obras”: o cara entrava, subia uma escada que não tinha como descer, e tinha que pular no chão, tendo à frente uma cerca de arame farpado. Como ultrapassar aquilo para a cadeira? O irmão do Jorge Amídem sentava numa privada e ficava imóvel com o violão na mão. Depois de 2 horas ele levantava e quebrava o instrumento na privada. Na platéia, além dos espectadores, havia manequins sentados. Tinha artistas pintando quadros. A mulher do nosso empresário Marinaldo Guimarães, agora viúva, a Miriam fazia pipoca no fogão. A gente tocava em cima e o Terço em baixo, mas as pessoas ficavam de frente. Lembro que o Terço, com Sérgio Hinds e Vinícius Cantuária, tocava uma música dos Byrds: “Do You Want To Be a Rock and Roll Star”, com um som bem limpo, o Jorge Amídem não usava distorção. Para o público ver o Terço tinha que se virar, era uma coisa incômoda, uma coisa de maluco. O Marinaldo, que fazia a produção, dizia que estava fazendo “novas proposições estéticas de um mundo podre”. Eu pegava um casaco de peles da minha mãe, colocava uns chifres de minotauro e as luzes projetavam minha sombra no lado de dentro do palco. O negócio era tão louco que eu quis soltar umas galinhas em um evento em São Paulo.

Dança do Limão

– Nessa época fomos contratados para tocar no desfile de manequins da Rhodia. Só deu problema. No final da apresentação puxamos um cacho de bananas para atirar na platéia vip. Nunca mais tocamos na Rhodia, é claro. Depois fomos contratados para tocar num navio: “Cruzeiro Turístico ao Norte” que ia até Manaus, vimos o rio Amazonas, a divisão da água marrom com a negra… tudo no embalo do V Festival Internacional da Canção por volta de 71/72 (nota: na verdade 1970). Os caras viram o galo cantar e não sabiam aonde. Contrataram a gente porque tínhamos tirado o 7º lugar com “Cafusa”, acho que era o sétimo, sou ruim de data… Os caras chamaram a banda errada. Quando a gente abriu o set na boate com “Whole Lotta Love” do Led Zeppelin, só deixaram a gente tocar 15 minutos! O cara veio falando: “Pára! Pára! Pára! Vamos conversar! Aqui a gente faz a dança do limão”, ele disse, “as pessoas dançam equilibrando o limão na testa, olhos nos olhos, quase se beijando! Essa música que vocês tocam não é propícia!” Para ninguém sair prejudicado, propuseram que continuássemos a viagem, usufruindo como passageiros, piscina todo dia, sorvete com garçom, biscoitinho, um monte de gatinhas, pois tinha um colégio de meninas com as freiras sempre do nosso lado, e se desse sopa mesmo, não tinha problema, né? Enfim, uma coisa de maluco. Também tinha um cara maluco, um negociante de carros importados de São Paulo, Habib Nader, o cara tava sempre doido, o olho injetado, vermelho, com um copo de uísque na mão. Ele chegava na beira da piscina e dizia: “Boa tarde para todos os passageiros desse Cruzeiro” e se jogava na piscina de terno! Ele subiu no mastro, foi chamado pelo comandante: “O senhor apareceu no radar aqui!” E ele respondia: “E eu estava bonito?”

Entre Cuba e o Vaticano

– Entendo que o julgamento sobre acertos e erros é individual. Só nós sabemos o quanto nos custa o sucesso e o fracasso, as decisões corretas ou não. Daniel, o que deu errado com as bandas brasileiras dos anos 70?

– Eu acho que nada deu errado com as bandas, pois elas se propunham a fazer o trabalho. Elas se reuniam, e pelo que eu saiba, ninguém tinha aquele negócio: “Nós temos que ganhar uma grana!” O pessoal fazia porque havia um “espírito no ar”. Eu podia estar totalmente deslocado, mas eu vivia aquilo como uma grande novela! Aquilo era uma viagem! A gente acordava todo dia, tomava o banho, comia e ia ensaiar na sala do Marinaldo, todos os dias, de 6 a 8 horas! Depois dos presets, dos arranjos acordados, era a hora da improvisação, o grande lance. “Vamos tocar qualquer coisa, cada um faz o que quer”. Era tipo uma jam que não tinha tempo, compasso ou tonalidade. E gravávamos em um gravador de rolo, muitas e muitas fitas que não sei onde estão. A gente selecionava uma coisa ou outra, “Até que ficou legal esse espírito”, dizíamos. Mas música estruturada também é legal. Inclusive tem uns detratores, sempre tem. Quando o cara fala “tem que ser”, fudeu! Não é porque tem que ser! Ao nosso redor tinha poucas pessoas para promover o nosso trabalho, como intermediários. A gente foi tocar uma vez, em Brasília, e os agentes federais, de terno e óculos escuros, subiram no palco para desligar todo o equipamento. Pensei fudeu, não vou ligar mais ligar para a Tânia (a ex-esposa), o que eu fazia todos os dias, lá de uma jacuzzi na mesma suíte onde ficou o Guevara, o Paulo VI. Fomos convidados pelo Governo de Brasília para inaugurar a Concha Acústica. Levaram a gente preso e perguntaram: “Qual era a senha naquela música?” Eles se referiam a Turpe Est Sine Crine Caput. Eu disse: “Fato é fato. Como é horrível uma cabeça sem cabelos.” Os caras se entreolharam, viram o mico que eles pagaram. Por que a letra era só isso? A verdade é que nós não sabíamos fazer uma letra maior, uma letra decente (gargalhou)! Agora, pega algumas bandas da época, que eu não vou dizer quem é, e veja bem as letras: me diga se aquilo é uma obra-prima! É cheio de abobrinha ali (com ênfase)!

– Exatamente esse é um dos pontos mais fracos do rock brasileiro dos 70 que deu errado. Quem deu certo? Raul Seixas, Mutantes (com Rita Lee), Secos e Molhados e Novos Baianos. Todos tinham ótimas letras!

– Mas você não acha que nesses 4 que você citou, havia uma vantagem econômica? Os Mutantes já vieram com um respaldo financeiro grande…

– Compreendo, mas isso não denigre a qualidade…

– Era uma facilidade, pelo menos na minha época, para levar um trabalho adiante, ter bons instrumentos. As lojas não tinham. O titio militar de alguém, o tio bacharel, a tia advogada era quem trazia de fora. Nêgo fazia o logo da Ludwig com material de chaveiro e colava na bateria na hora de registrar. Viajavam com uma Pinguim ou uma Caramuru ridícula para voltar com uma boa. E muita gente boa fez isso. Com um bom instrumento você aparecia mais. Os clubes não tinham P.A.s para amplificar nada.

– E como vocês faziam?

– A gente juntava em série um monte de cabeças (amplificadores valvulados), 50 watts, 100 watts, 200 watts. Por volta de 1967 era tudo Tremendão ou Super Tremendão. Eram 4, 5 cabeças ligadas em umas 5 caixas de cada lado. A revista Guitar Player vinha com os esquemáticos para construir wah-wah, o que você quisesse, mas também ensinava como construir os cabinets, as caixas na especificação Marshall e tal. Eram caixas com 4 alto-falantes de 12 polegadas e outras com 2 de 15”. A gente mixava tudo. Em Brasília foram 20 e poucas caixas porque foi a gente, a Bolha, o Terço… E foi um inferno total.

Escalando as Paredes

– Por que vocês não conseguiram gravar o segundo e o terceiro discos?

– Na verdade, não devíamos ter feito nem o primeiro! Eram protótipos e não músicas completas. Aí pintou o Ademir (famoso DJ parceiro do Big Boy) com uma proposta da Top Tape para produzir o que quisesse. “Vocês não querem fazer um disco?”, ele perguntou, mas tem que ser agora. A gente argumentou que tinha acabado de chegar o sintetizador do Luís Paulo, que estávamos ensaiando “Lages Cadaverínas”, “Nua” e “Sete Quartos”. Acabamos aceitando, gravando o que tínhamos de mais velho. Queríamos gravar o novo material com o órgão Farfisa, não mais com o cocô do Eletrocord (que tinha 12 válvulas pequenas para amplificador de guitarra). O técnico de gravação reclamou porque eu coloquei o amplificador de guitarra no banheiro. “Quero virar a fita, quero fazer o backwards tape”, eu expliquei a ele que o Hendrix tinha feito isso. Ta lá: “Animália” tem isso.

Estávamos em São Paulo em 69, de saco cheio de tocar músicas dos outros. O Luiz Paulo (tecladista, ex-Agora 4, uma banda de Bossa Nova) sugeriu que fizéssemos algo com características de bandas que gostávamos, misturando nossas influências com algo mais brasileiro. Aí eu fiz ele escutar Emerson, Lake and Palmer; Rick Wakeman e John Lord. Para o Eduardo (Leal, baixo), o da “Nossa Canção” do Roberto Carlos, eu disse “deixa disso!”, vem escutar Led Zeppelin. E o Candinho (baterista), que era jazzista, descobriu que no rock progressivo e no hard tinha bons bateristas. Ele e Paulo César Wilcox, que tocava vibrafone muito bem, viviam dizendo que “o negócio é jazz, rock é só três acordes”, mas eles não entendiam que rock não era só body music, só para dançar e bater os pés, mas podia ser mind music também.

Dificuldades

Desde minhas primeiras bandas: Os Escorpiões, Sindicato do Crime, Os Quem – por incrível que pareça – feitas com o Armando, um vizinho de rua, o problema da grana sempre existiu. A gente ia à noite em casa de demolição para pegar cobre e cano de chumbo para vender. Comprávamos madeira para fazer uma guitarra ridícula para vender para algum cara bem ignorante para fazer algum dinheiro! Até conseguir comprar uma Sonic da Gianinni! A gente ia tocando em troca de cachorro quente, coca-cola e mais 5 cruzados ou 5 alguma coisa, mais a passagem para guardar! Aí comprava um instrumento um pouco melhor, era uma loucura! Amplificadores Ipame! Guitarras Brucutu! Baterias Caramuru! Uma coisa horrível!

– Escutando o “Não Fale Com Paredes”, cheguei à conclusão que o Candinho tocou candomblé nas faixas “Não Fale”, “Olho por Olho, Dente por Dente” e “Metrô Mental”. Todas essas faixas têm a mesma batida. Foi proposital ou será devido à alguma bagagem extra?

– Peraí, deixa eu pensar (confuso)… Vou te dizer sobre como eu vejo isso. Acho o Candinho um baterista diferente de qualquer baterista com quem já toquei ou vi tocar. Nem melhor ou pior, apenas diferente no approach. Em outros, como o Cantuária (do Terço) e o Gustavo (da Bolha), senti uma vivência rock, mas no Candinho, não. Os “viúvos”, mesmo que o antigo tenha sido um cocô, continuam preferindo o original, mesmo que a versão recente de “Não Fale” com um novo baterista tenha ficado melhor. Só não quero que a bateria atual fique inferior à versão original, diferente da guitarra, pois qualquer guitarrista pode tocar o que eu toquei no disco. Todo mundo tira em Lá # aquele riff de “Não Fale”, mas não está certo. No processo de gravação, prensaram o disco errado e subiu meio tom! Esse lance da batida que você sacou, tem a ver sim, porque um aluno meu disse que parecia Olodum (ri)! Mas eu não me lembro do Candinho ter tido alguma simpatia por isso, nem a família dele. O pai dele gostava é de saber o resultado do jogo do bicho!

– E sobre o período no qual o classic rock e o progressivo entraram no ostracismo no final dos anos 70, por causa do punk que passou a representar o novo rock, para público e imprensa, afinal os tempos eram outros. O que você pode dizer sobre essa fase?

– Cara, isso me irrita um pouco. Acho que tem espaço para tudo, mas eu não gosto de punk. Detesto todo tipo de punk! Os caras que não conseguiam fazer mais do que 5 acordes podem falar o quê? O pessoal do punk tava muito preocupado em reclamar, mas não apresentava solução! Hoje tu tens 17 anos, mas aos 60 tu vais tocar “Hey Ho Let´s Go?”. O que você apresenta, o que você trás junto contigo? Só se você tiver papai para dar uma herança, igual o Supla que pode fazer o punk dele de cabelo em pé, porque tem muito dinheiro. Eu acho que o estudo é para ser seguido na odontologia, na arquitetura, na medicina e também na música! Como eu falei para o produtor desse meu novo CD: “Eu não posso fazer a mesma coisa dos 70, eu não faço maravilha, sou um guitarrista limitado, não tenho técnica.”

– Você gravou o “Não Fale” com um fuzz? Da marca tone bender?

– Não foi o tone bender, não…

– O big muff?

– Talvez o big muff com o amplificador Super Tremendão que tinha uma faixa vermelha e preta, um rubro negro maravilhoso! (ri)

– Quatro canais? Tinha que reduzir na hora, não?

– É. Foi uma loucura. Você canta aqui, você fica ali (demonstra)…

– Quanto tempo levou a gravação com mixagem?

– Talvez duas semanas. O Ademir (produtor) tinha um mês de estúdio, mas não chegamos a usar tudo, não.

– Hoje quando escuto o disco…

– Tudo abafado! Tudo grave! (gargalha)

– Também, mas a minha estória é que esse foi um dos primeiros discos que peguei no sebo quando estava começando a gostar de rock. Foi bem barato, mas eu achei o disco tão esquisito que troquei-o com mais alguns por um dos Scorpions, nem lembro…Passei na Galeria do Rock em São Paulo e vi o preço que vendem um original!

– Já vi comprarem por 1.200,00!

– E sobre você ter sido o primeiro brasileiro que gravou um disco de rock pesado? O que você acha disso?

– Isso nunca me passou pela cabeça! Eu compus a música “Não Fale Com Paredes”, que tem o mesmo espírito de “Metrô Mental”, com intervalos de quinta diminuta: o diabolos in musica! Essa cultura do rock pesado, o lado negro da cruz, a diminuta, talvez seja isso. Estava em São Paulo em 69 tocando na Catraca quando fiz essas músicas e o que eu escutava era Hendrix, mas você pode ver que não tem nada de Hendrix, nada de Ten Years After, nada de Zeppelin no disco! Eu não sei o que fiz, mas é o que conseguia fazer.

A Volta do Módulo Lunar

– Estou burilando as letras do meu CD solo, aparando as arestas, procurando as pessoas certas, são 10 no total, tive 2 bateristas! Cara, isso para mim é difícil. Sou um cara amoroso. Algumas pessoas sabem dos problemas de saúde que enfrento (começou a ficar emocionado), mas não quero falar sobre esse assunto… e foi muito difícil ter que abrir mão desses bateristas, porque apesar da pessoa ser legal, ele não se adequava ao trabalho… Eu tenho uma péssima reputação desde os tempos do Módulo de ser muito exigente. Diziam: “Ih! É o Daniel quem vai gravar? Então tem que trazer barraca, víveres, comida porque daqui ninguém sai hoje!” Mas eu gosto de experimentar os amplificadores, os captadores, testar o som. É uma coisa complicada. As músicas e as letras do novo CD “The Four Walls” é todo composto por mim, veja aqui (mostrando as tablaturas): “The Great Wall of China”; “The Sacred Mountains” que eu fiz para Itatiaia, sobre como eu conheci minha ex-esposa e sobre o final do nosso relacionamento – para mim, a melhor música que já escrevi. Vai ter um órgão de igreja e um solo de slide; “The Wailing Wall”, o muro das lamentações; “Real Friends” é para os amigos que estiveram comigo em todos os momentos; “Snake Eyes” é uma entidade feminina com olhos de cobra que transtorna os guerreiros. Quem pode personificá-la no encarte é a Fernandinha do Ashtar, que na verdade queria cantar a faixa, mas não dá pois foi escrita para o ponto de vista masculino, mas ela vai cantar algumas partes desde que não seja com falsete (ri); “Flying Higher” é um tema todo solado; “Heart of Stone”; “The Mind Wall” é uma suíte, o quarto muro, o muro da mente, o mais impenetrável; “Room of the Faceless” é a sala de espera de um médico, a sala dos sem face; “Clash of Forces” é o yin yang dos pensamentos; “The Thunder Rolls in the Distance” que é o inferno total, é a música apoteótica do disco: E5, B5, G5, C#5 e o tema rola em um clima meio Bolero de Ravel com várias vozes falando palavras em vários idiomas como “peace”, “love”, “fraternité”, ao som de bombas sendo despejadas, crianças queimando com bombas Napalm; “Bewitched” é um rock maio safado e quem cantar essa faixa é o John Lawton (Uriah Heep); “In The Eye of the Storm” é minha música favorita; “Bowing My Head” é uma música doce, com solo espiritual, é uma música dedicada a Deus. Eu acredito em Deus por tudo o que aconteceu e vai acontecer em minha vida, por isso eu curvo minha cabeça à vida, por tudo o que Ele escolheu para mim. Essa é primeira vez que eu falo isso, ninguém sabe.