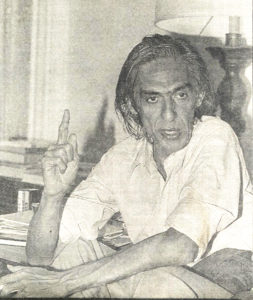

Esta é a famosa entrevista com 4 grandes brasileiros, vindos do exílio nos anos 70 do século XX: o antropólogo Darcy Ribeiro (1922–1997), o poeta Ferreira Gullar (1930-2016), o cineasta Glauber Rocha (1939–1981) e o crítico de arte Mário Pedrosa (1900–1981).

O cineasta Glauber Rocha falou o que quis contra o Partido Comunista e por fim, com a sentença “Esse debate já era”, censurou a publicação do mesmo com a convicção dos santos.

Somente 20 anos após ter sido feita, essa entrevista para o Jornal do Brasil (conduzida por Elizabeth Carvalho) viu a luz do dia em um domingo, 23 de fevereiro de 1997.

Para cessar de uma vez por todas com falhas de memórias e invenções da mente transcrevo aqui, os melhores momentos dessa discussão levada a cabo por 4 grandes brasileiros sobre os rumos dessa Nação. Reproduzo a entrevista porque o assunto ainda é pertinente.

Certamente ler sobre 1977 é conhecer o Brasil de 2018.

Depoimentos:

“Lembro-me da conversa na casa do Darcy como um encontro que misturou confraternização e um grande constrangimento. Foi um papo estranho, porque o Glauber, por quem eu sempre tive muita admiração e carinho, resolveu nos provocar. Na verdade, na época o Glauber estava com certas manias, era uma mania de perseguição por parte do Partido Comunista. Havia semanas, ele tinha dado uma declaração esquisita de que o (general) Golbery era o “gênio da raça”. Eu tinha me desligado do Partido havia pouco tempo, mas continuava concordando com suas posições. Darcy, e mesmo o Mário Pedrosa, que tinha saído do partido, ficaram irritados. O problema não era o que ele dizia. Era mais a inconveniência de dizer aquilo num momento de volta do exílio.”

Depoimento de Ferreira Gullar.

“Não sei se a idéia de que a esquerda jamais será unida, a não ser na desgraça, me veio agora, 20 anos depois, ou quando saí da casa de Darcy naquela madrugada memorável em que Beth (Elizabeth Carvalho) resolveu reunir quatro dos maiores intelectuais brasileiros que estavam voltando do exílio. Estavam ali a genialidade de Glauber, a lucidez de Gullar, a sabedoria de Pedrosa e a apoteose mental de Darcy redescobrindo o Brasil e revelando o choque cultural da volta: o Rio desfigurado, a bela raça de Ipanema e a outra que não come, o capitalismo selvagem, o autoritarismo estrebuchando, a esperança de luz no fim do túnel. Eram os tempos de Geisel, a penúltima ditadura de uma série que havia começado em 1964 e que ainda ia esperar por Figueiredo. Foi um ano ambíguo, aquele, com avanços e recuos. Por um lado, o Congresso tinha sido fechado pelo “Pacote de abril”, havia tortura e já se dizia que era preciso acumular primeiro para distribuir depois. (…) Naquela noite na casa de Darcy, Glauber rompeu “solenemente” com o Partido Comunista, Gullar ameaçou ir embora, Darcy estava moderado, imaginem, e Mary Pedrosa cassou a palavra do marido quando ele ameaçou falar mal dos militares. Mais do que uma grande zona, foi uma cena tropicalista.”

Depoimento de Zuenir Ventura.

A ENTREVISTA.

Em 1977, quatro dos melhores representantes do pensamento político e cultural do Brasil se reuniram, recém-chegados do exílio imposto pela ditadura militar, para discutir sobre o país que reencontraram. No apartamento de Darcy Ribeiro em Copacabana, Ferreira Gullar, Glauber Rocha e Mario Pedrosa, perplexos com um Brasil enfermo, procuraram, cada um a seu modo, os possíveis caminhos da cura.

Pergunta de Elizabeth Carvalho do JB – Como está sendo a experiência da volta ao Brasil depois de todos esses anos de distância?

Mário – … acho que a nação brasileira se perdeu. Tenho nostalgia do velho Brasil. E acho que na situação atual do mundo, onde há uma crise cultural, econômica e política geral, o Brasil fracassará seguramente se continuar a ter este mesmo programa, essa política de desenvolvimentismo, este modernismo exacerbado. Vejo, por exemplo, que o Brasil não pode fazer uma política de desenvolvimento no Amazonas como fez em São Paulo. Vai-se destruir a Amazônia , que são dois terços do território brasileiro. A nação se perde, em face de um Estado que se fortalece, que se torna dia após dia uma instituição cada vez mais neutra, e você não tem meios de vencer esta situação.

Darcy – Há uma avidez na gente que nos procura, e que esta é a atitude nossa também. São duas fomes que se encontram, a gente quer nos ouvir, e nós queremos ouvir toda a gente. Então, há uma procura nossa do país que nós deixamos, ou do país outro que era, e a indagação muito forte que eu faço é: o que fizeram do meu país, onde está ele? Eu me assusto, porque o que estão fazendo é muito ruim. Por exemplo, eu visitei São Paulo, onde estudei. Nasci em Minas, mas me considero muito paulista. É horrível o que estão fazendo com São Paulo, que é hoje a cidade mais monstruosa do mundo, não há nenhuma cidade que tenha tanto cimento por metro quadrado. E os paulistas estão espantosamente contentes. … Aqui no Rio, me esperavam surpresas incríveis. A primeira delas foi ver a beleza da raça brasileira em Ipanema. É a raça dos que comeram. Depois fui ver Caxias, fui ver Madureira, lá é outra raça, a dos que não comeram. A figura dos que não comeram. A beleza de Ipanema está muito mais bela, as meninas e os rapazinhos, as tribos, são uma beleza. E as sub-tribos de Caxias, do Méier, estão mais terríveis ainda. Há outras coisas que me assustam, me deixam perplexo. Uma delas é a falta de apreço por coisas que eram importantes para mim. Por exemplo: tinha um Serviço de Proteção aos índios criado pelo Rondon que salvou muita tribo no Brasil. É claro que tinha defeitos, caiu numa grande decadência. Pois bem, aquele serviço desapareceu, jogaram fora toda a tradição rondoniana, que foi uma das poucas coisas humanísticas sérias que havia neste país, para criar a tal da FUNAI, uma fundação que parece querer ter lucro com os índios. Estou apavorado.

Mário – Um general disse não ver porquê esse horror a que o índio tenha seu destino natural de ser assalariado…

Darcy – Nós chegamos aqui perguntando: “como é que vão as coisas, gente?” Quando é que chega a democracia por aqui?” E o pessoal também pergunta pra nós: “como é que vai ser a democracia aqui?” A gente não sabe! (gargalhada cavernosa de Gullar). A gente está aqui pegando uma xepazinha dessa vida com o gozo de poder viver aqui, de poder trabalhar junto, de poder ser solidário, de poder trabalhar junto, de poder ser solidário, de poder fazer coisas novas, boas, sérias, na terra da gente. Mas não podíamos trazer solução nenhuma. Esta expectativa generosa generosa em relação a nós talvez se explique porque pensam que cada um de nós é igual àqueles melhores de nós, que teriam alguma coisa para trazer mesmo, mas que estão proibidos de contribuir para o Brasil porque estão privados de conviver esse tempo todo.

Gullar – Bom, eu, quando cheguei, estava meio anestesiado. Sou meio lerdo, as coisas me atingem e eu só vou tomar consciência muito tempo depois, de modo que ainda continuo meio atordoado. No outro dia tive que ir em Jacarepaguá, onde não ia há muitos anos. E eu não conseguia voltar de lá, começou a me dar um pânico, porque quando o ônibus surgiu como uma fera espantosa, passou pelo ponto e foi em frente. E eu ali, observando aquelas pessoas, mulheres e crianças no colo, subindo naqueles ônibus que botavam gente pela janela, para depois saltar para pegar outro ônibus e ir para o inferno. Ao mesmo tempo passavam carrões com sujeitos felizes, dourados de sol. Fiquei ali, olhando aquele movimento todo, e pensei que aquele mundo ali não tinha nada a ver comigo. Pensei na poesia, na literatura brasileira, no Drummond, no Murilo Mendes e me dei conta de que a gente não tomava conhecimento mesmo de nada disso, desse outro mundo, dessa sociedade que está se formando com o capitalismo selvagem. Agora, eu vi também uma coisa muito positiva, um interesse surpreendente dos mais jovens pela poesia, que sempre foi um troço bastante desprestigiado. Há uma grande quantidade de jovens fazendo poesia, inclusive buscando formas novas de divulgá-la, editando livros em mimeógrafo, criando grupos para declamar poesia.

Glauber – A partir desse reencontro aqui, somos sobreviventes do exílio, porque muitos estão exilados e outros morreram. Nós, por motivos diversos, nos encontramos aqui para discutir a respeito da nossa volta e do Brasil. Eu acho que o fato de estarmos aqui discutindo significa que alguma coisa já mudou no Brasil. Eu não participo de uma visão pessimista do Brasil por um motivo simples – eu acho que essa é uma civilização nova. Civilização… não gosto desse termo. Acho que civilização e barbárie são dois termos da antropologia racista, classista. Bárbaros e selvagens, somos todos civilizados. Sou protestante e anticatólico, ao voltar, o meu primeiro choque que tive foi descobrir que o Brasil era um país católico. Estruturou-se no inconsciente dos brasileiros uma noção de pecado, de culpa, de medo, de hipocrisia, de penitência, de falso heroísmo e de demagogia que fez com que ninguém ouse — ninguém não, mas pouquíssimas pessoas ousam — pensar fora de certas normas culturais, filosóficas e políticas comuns à nação. Mesmo sendo uma sociedade nova e subdesenvolvida ela também já tem, a par de toda a miséria social, da fome e da exploração imperialista, da anarquia institucional, tudo isso, nós temos os nossos valores formados, alguns valores em formação, alguns princípios sobre os quais podemos discutir. Quer dizer, a gente tem uma filosofia, uma política, e tudo isso vem profundamente limitado por esse medo de pecado da polêmica no Brasil.

Eu não tive realmente problemas de caráter legal para voltar ao Brasil, ao contrário de todos vocês, não fui preso, não fui chamado. Passei seis anos fora do Brasil, vivi em vários países do mundo, inclusive em países socialistas. Agora, eu tive e continuo tendo um grande problema aqui, que é um problema contraditório em relação à repressão e que coloca, pra mim, um outro problema de repressão. Porque eu cheguei ao Brasil e fui violentamente atacado pela chamada imprensa progressista. Aliás, eu só vim aqui pra dizer isso. Não vou dizer mais nada. É um registro histórico. Diante de pessoas responsáveis eu vou fazer a minha queixa, que vai num depoimento aqui contra pessoas sérias nesse país. O jornal Movimento, jornal progressista, do MDB, onde nós encontramos o nome de Chico Buarque de Holanda, Fernando Henrique Cardoso, Marcos Freire, Alencar Furtado e outros pessoas, me jogou na cara aqui por quatro semanas uma manchete dizendo “Dobram os Sinos por Glauber Rocha”. Me condenaram à morte politicamente, me disseram que eu era um vendido ao fascismo internacional. De agente da CIA vendido ao SNI, de agente policial, eu fui chamado abertamente na imprensa. O jornal O Pasquim, do seu Jaguar publicou que eu tinha recebido cinco bilhões do seu Ney Braga para filmar as passeatas estudantis para a polícia. O senhor Ruy Guerra no Jornal do Brasil, disse que eu era louco, que enquanto eu não fosse internado isso era perigoso politicamente pro Brasil. Fui para o exílio, como todos os brasileiros aqui, comprometido com o processo político brasileiro, mas sempre tive uma posição de independência, de nunca pertencer a partido político nenhum, porque as ideologias dos partidos políticos vigentes no Brasil, de esquerda e de direita nunca me entusiasmaram. Sempre achei que os partidos liberais são instituições decadentes da velha sociedade européia e o Partido Comunista nunca me satisfez do ponto de vista político, porque as opiniões no terreno da arte e da cultura difundidas por intelectuais ligados a ele nunca me agradaram, inclusive internacionalmente. Eu sempre fui um cara grilado com o problema do massacre stalinista dos intelectuais na União Soviética. Sartre denunciou isso, todos os intelectuais responsáveis do mundo denunciaram isso ainda em 1954.

No Brasil, Jorge Amado se levantou em defesa do Boris Pasternak, eu me lembro disso na Bahia. Quer dizer, não afino com o Partido Comunista, e quero registrar isso historicamente, compro as inimizades, assumo até perigo pessoal. Eu quero aproveitar para romper solenemente aqui com esse partido. Ele provocou grandes erros políticos no Brasil. Tem uma política cultural desastrosa, fascista, limitativa, castrativa, é colonizado pelo modelo soviético, nunca tentou uma crítica direta da realidade brasileira, esteve a reboque da burguesia nacional, sempre tentando ou o oportunismo político ou negociar os dissídios da classe operária no Brasil. Não sou nacionalista do ponto de vista da xenofobia, eu acredito numa nação como o Brasil, uma nação importante, uma nação que vive crises históricas, porque 1964 não foi para mim um corte epistemológico, foi apenas mais uma exclusão do processo histórico brasileiro. A nação brasileira, como diz Mário Pedrosa, é uma nação que está se perdendo, mas nós temos que resolver os nossos próprios problemas. Então neste sentido, sou rigorosamente nacionalista. Sou antissoviético, antiamericano, anti-chinês, antissocial-democracia européia. No Brasil temos a possibilidade de criar um modelo político novo e essa idéia não é um absurdo. Ela encontra raízes na nossa cultura. Digo isso do ponto de vista humanista, e não do ponto de vista tecnocrático com que é tratado hoje. Porque se o consenso for o marxismo-leninismo, esse consenso já era, esse é para mim um fenômeno histórico histórico russo que deu no que deu. O Marx, o autor do roteiro, serviu a mil interpretações. A linguagem da esquerda francesa e latinoamericana não vai passar, não dá para passar mais, já era. Superou-se no Chile, na queda de Allende.

Discordo em geral inclusive da orientação dos países comunistas. Até morei em Cuba, fui um dos primeiros brasileiros a escrever sobre a revolução cubana, estive em Cuba como cineasta e não como enviado de organizações políticas. Fiquei escandalizado em ver como a revolução cubana se deixou, justamente em nome da segurança e do desenvolvimento, do progresso e do humanismo, se transformar em colônia soviética. Lenin dizia que em política tudo é ilusão, exceto o poder – se não foi Lenin, foi Jean Cocteau, não tem importância (todos riem).

O discurso do presidente – um discurso aliás surpreendente, que anunciava conceitos de uma nova democracia – contrastava com as denúncias de torturas graves no país contra intelectuais de esquerda. Eu vou observar, e vejo que eles fazem parte de um movimento pró-emancipação proletária. E a gente descobre que é o último remanescente dessas coisas maoístas e trotsquistas que implanta-se junto aos jovens. E saem esses jovens a desenvolver uma atividade subversiva elitista e morrem por isso!Quer dizer, é o cristianismo elevado a nível de metáfora paranóica e grotesca. Nós nunca tivemos substância ideológica. Ninguém discute problemas nesse catolicismo. A esquerda é sagrada. Não gosto de heróis. Brecht dizia: “pobre do país que precisa de heróis”. Descobri lá fora que somos colonizados mesmo. Mais do que a gente pensa. Colonizados sexualmente, colonizados na cuca, as pessoas mais progressistas gostam de Gary Cooper, Marlon Brando, de cigarro Marlboro, de uísque americano, é um servilismo num país em que Emanuelle vai ao Congresso, em que a (atriz) Sílvia Kristel, a pornografia, entra no Congresso e o Petrônio Portela, o articulador… recebe porque não sabe quem é. Isso é que é grave, a desinformação total…

Darcy – Peraí, precisa tomar cuidado… pelo que você disse, alguém pode entender até que você está de acordo com a tortura…

Glauber – Estou fazendo a mesma crítica que Sartre fez sobre a tortura na Argélia… O Jung diz: “os católicos adoram o Cristo crucificado”. Meu Cristo é a ressurreição. É o Cristo do Apocalipse, não é o Cristo dos quatro evangelhos. Então, esse negócio é importante. A segunda é mais importante: a tortura é uma brutalidade. Nesse país se torturou muito, barbaramente, com a complacência inclusive da grande burguesia, que hoje fala em liberdade. A tortura deve ser entendida como um grande fenômeno – quer dizer, a fenomenologia é escatológica – dessa contradição que existe aqui do país colonizado. Mas quero dizer que os torturados, as vítimas não estão isentas de seus erros políticos. Tentei reabrir a crítica à esquerda e descobri que no Brasil a crítica filosófica ao pensamento baseado no marxmismo, no leninismo, no maoísmo está interditada. Quem colocar é agente da CIA. Descobri em corpo presente, como estão sofrendo Caetano, Gil, o terrorismo de um organismo que não existe, porque essa tal de revolução brasileira fracassou em 64. Eu acho que o Geisel – queiram ou não queiram os analistas, os pessimistas – provocou uma ruptura importante nesse país. Permitiu que o debate se restaurasse, colocou nas suas palavras as questões sociais e econômicas, diante do imperialismo, do povo brasileiro. A intelectualidade brasileira não está levando isso a sério. Na verdade o Brasil vive momentos novos. Não são momentos de glorificação, mas de realismo crítico. Estamos descobrindo nossa miséria, nossa limitação. Discordo fundamentalmente dessa tese de que a produção intelectual independe dessa relação econômica. É a tomada de consciência – é o que Marx diz – que faz você se libertar desse conceito de classe. E nem tenho nada para dizer mais.

Gullar – Peraí. Uma questão de ordem. Desliga esse treco. (o gravador é desligado. Contrariado, Gullar diz que não tem condições de prosseguir neste encontro. Não se pode responder publicamente às críticas abertas de Glauber ao Partido Comunista. Protesta contra o desequilíbrio de forças – as acusações de Glauber só podem ser conhecidas na imprensa do ponto de vista do acusador, e não do acusado. Darcy e Zenir (Ventura, o outro entrevistador) interveem. Darcy sugere carinhosamente, que por mais lúcida e honesta que seja a sua indignação contra setores da esquerda, ele está diante de três exilados recém-chegados com graves problemas políticos. Há muitos temas importantes sobre os quais todos querem conversar, diz Darcy, e o encontro dos quatro é tão bom que vale a pena unir idéias, e não dissipá-las. Glauber concorda. Gullar decide prosseguir. O gravador é religado).

Gullar – Agora eu vou falar!

Glauber – Se você quiser, Beth, não divulgue o que eu disse aqui sobre o comunismo. A democracia começa pela colocação dela dentro do que as pessoas pensam. Eu não transo com hipocrisia, realmente. É o seguinte: eu disse o que penso. Agora, retiro a gravação pelos inconvenientes.

Darcy – Retira toda não!

Glauber – Não, Darcy, eu retiro toda, democraticamente. Eu levo em consideração o que o Gullar diz. Se a questão do PC não for discutida aqui, eu me recuso BA participar porque vai ser uma babaquice, porque Partido Comunista se discute na Itália, na França…

Beth – Nas democracias européias certamente.

Zuenir – É que aqui você pode criticar o Partido Comunista e não pode defendê-lo publicamente, Glauber.

Gullar – Você pode escrever um artigo, Glauber…

Glauber – Isso eu não faço porque a esquerda me assassina.

Gullar – Você tem o direito de pensar e você pode escrever e publicar. Agora nesse tipo de debate… Eu tenho que me retirar, porque eu tenho uma posição em relação a esses problemas e se eu for ouvir em silêncio eu vou estar concordando com o que você está dizendo.

Glauber – Então, Gullar, a gente não pode mais discutir mais nada no Brasil!

Gullar – Você está descobrindo isso agora? Nós estamos em uma ditadura, rapaz!

Glauber – Acho que ditadura é na União Soviética. Bruta…

Darcy – Também.

Glauber – Também, não. Lá é que é foda. Aqui é diferente.

Gullar – Lá é o seguinte: lá eu faria esse discurso e você diria: “Gullar, eu me retiro porque não posso falar”.

(Gargalhada geral)

Mário – A discussão degenerou porque o Glauber declarou logo no princípio que ele não ia participar da discussão tal como se apresentava. Ele iria dar a sua opinião e se calar. Foi isso que ele disse, não foi? Escrevi um documento em que faço a crítica das esquerdas, mas também concordo com várias coisas. Faço a crítica a uma posição ideológica tão apaixonada, tão unilateral quanto a da direita. Não estou passando a mão por cima da esquerda e considerando a esquerda sagrada. Não. Ela errou. A extrema-esquerda errou, o pessoal das guerrilhas errou, mas eu defendo a coragem, a bravura com que lutaram. Acho necessária essa opinião para restabelecer o equilíbrio geral e ver se os militares, esse pessoal a quem tenho horror, tomam consciência de que o outro lado existe também. O Brasil é a extrema-esquerda, é a esquerda, é a direita.

Glauber – Como o Gullar não tem condições de refutar certas teses minhas sobre o Partido, como o Mário… Eu acho, por exemplo, que a sindicalização é tutelada, que a sindicalização e a estatização vão levar o Brasil para o socialismo, queira ou não queira o CEBRAP, isso, aliás, se reflete na vida do país.

Gullar – Glauber, o inimigo do socialismo não é o CEBRAP!

Glauber – É o CEBRAP, é a CIA, Miguel Arraes, a Constituinte de Lisboa, o MDB, Ulysses Guimarães, a multinacional, Fernando Gasparian, todos esses intelectuais, então não dá pé essa discussão, senão nós vamos agredir os amigos. Eu acho que o Reis Veloso tá certo, o Simonsen tá certo, a planificação econômica do Brasil tá perfeita, a luta contra a inflação dentro do balanço internacional, que o projeto é socialista…

Beth – Mas você está anulando com essa sua retórica toda a troca fundamental de comunicação.

Glauber – Não! Você está sendo liberal! Se o Frota quis derrubar o Geisel, não sou eu que vou dizer aqui que o governo é socializante, que vai me dar o que, uma declaração no jornal e um tiroteio na minha casa? Não dá pé, a discussão mixou. Não há condições no Brasil se fazer um

debate amplo e aberto.

Darcy – Mas Glauber, nós precisamos conversar…

Glauber – Conversar tudo bem. Mas eu lhe digo, Beth, não publique nada do que eu digo, embora eu não abra mão de nada do que disse, porque vai cair num debate babaca.

Beth – Mas há muitas coisas que nós queríamos discutir aqui. Tanto é que todos concordaram com esse encontro, com uma troca de idéias e, no princípio, nós estávamos aqui falando isso. Ou você veio aqui checar que é impossível?

(Confusão. Todos falam ao mesmo tempo.)

Glauber – Ô Beth, eu não direi mais nada, me recuso a dizer. Esse debate já era.